Nachdem wir im ersten Teil auf die Prüfpflichten bei Holzuntergründen eingegangen sind, erfahren Sie nun, welche Verlegevatianten möglich sind. Neben konkreten Handlungsanleitungen gibt der Autor auch Hinweise zu einzelnen Risiken.

Sorgfalt ist das A und O

Lose Verlegung einer dimensionsstabilen Trennlage

Diese dimensionsstabilen Trennlagen werden von nahezu allen Verlegewerkstoff-Herstellern angeboten. Die Trennlagen werden lose auf den Holzuntergrund aufgelegt und der Oberbelag nach Herstellervorschrift auf die Trennlage fest verklebt. Voraussetzung ist natürlich, dass der Holzuntergrund entsprechend planeben ist und keine Hoch-Tief- Strukturen besitzt.

Diese Trennlagen haben den Vorteil, dass der Holzuntergrund nicht beschädigt wird und der Verarbeiter keine Leistungen am Holzuntergrund erbringen muss. Diese Verlegemethode hat allerdings den Nachteil, dass sich nach einer gewissen Zeit der Nutzung der Parkettboden im Oberbelag abzeichnen kann. Es kann also durchaus passieren, dass sich beispielsweise das Stabparkett nach zwei Jahren im neu verlegten CV-Belag auf Trennlage abzeichnet. Auf diese Tatsache muss der Verarbeiter den Bauherrn im Vorfeld hinweisen und sein Einverständnis einholen.

Feste Verklebung einer geeigneten Dämmunterlage

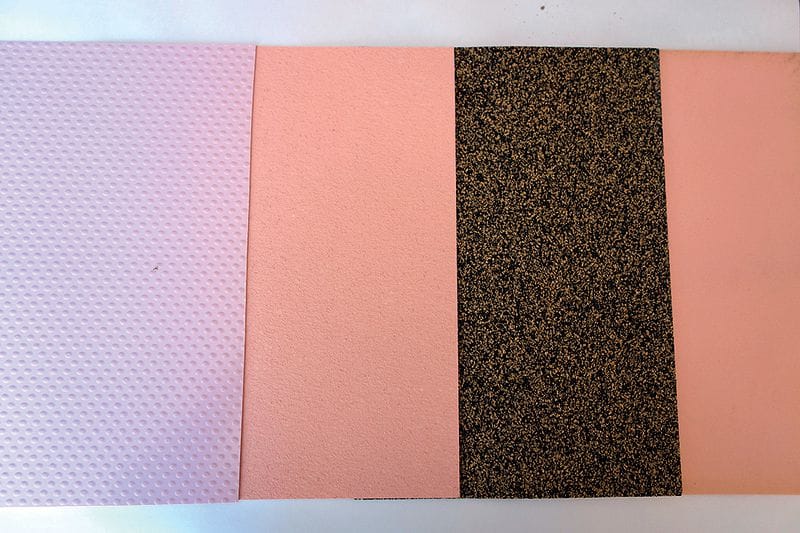

Die Verlegewerkstoffhersteller bieten in der Regel Dämmunterlagen an, die man direkt auf einen fachgerecht vorbereiteten Holzuntergrund aufkleben kann. Das setzt voraus, dass der Parkettboden ausreichend planeben ist und sämtliche Trennmittel wie Versiegelungen, Öle, Wachse, Verschmutzungen usw. mechanisch durch intensives Abschleifen beseitigt wurden. Auf diese Dämmunterlagen kann man dann nahezu alle elastischen und textilen Beläge sowie bestimmte Parkettarten fest verkleben. Die Herstellervorschriften sind hier unbedingt zu beachten. In den Herstellervorschriften werden die Holzuntergründe ausgelobt, auf die diese Dämmunterlagen mit den jeweils geeigneten Klebstoffen geklebt werden können.

Beispiel: Klebung eines Massivparketts auf gezimmerte, planebene Holzbohlen:

◆ Intensives Abschleifen des Holzuntergrundes.

◆ Absaugen mit einem Industriesauger.

◆ Kleben der Dämmunterlage mit einem Elast-Parkett-Kleber oder Polyurethan-Parkettkleber auf den so vorbereiteten Untergrund.

◆ Kleben des Massivparketts mit einem Elast-Parkett-Kleber oder Polyurethan-Parkettkleber auf die Dämmunterlage.

Grundieren, Spachteln, Kleben von Oberbelägen

Diese Vorgehensweise wird am häufigsten praktiziert. Von nahezu allen Verlegewerkstoffherstellern werden für diese Variante Produkte angeboten. Für diese Art der Belagsverlegung kommen vor allem Dielenböden, gezimmerte Holzfußböden, massive Parketthölzer und Holzpflaster in Frage. Auf allen anderen Holzuntergründen sollten bevorzugt die lose Verlegung einer dimensionsstabilen Trennlage oder die feste Verklebung einer geeigneten Dämmunterlage eingesetzt werden. Am häufigsten werden alte, aber kurioserweise auch neue Dielenböden grundiert, gespachtelt und anschließend mit einem Bodenbelag belegt. Aus diesem Grund wird nachfolgend ein Beispiel für die Verlegung eines Bodenbelages auf einem geeignetem Dielenuntergrund aufgezeigt.

Folgende grundsätzliche Hinweise sind zu beachten:

◆ Unmittelbar vor Beginn der Ausführung der Bodenbelagsarbeiten muss die Holzfeuchte der Dielen überprüft werden. Die Holzfeuchte muss in geschlossenen, beheizten Räumen unmittelbar vor der Verlegung

9 plus/minus 3 % betragen. In der Fachliteratur wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich nahezu alle Dielen in einer Größenordnung von ca. 9 % bewegen müssen und die Abweichungen von bis zu 3 % eher die Ausnahme bilden sollen.

◆ Die Dielen müssen in Nut und Feder verlegt sein.

◆ Die Dielen müssen zu allen aufgehenden Bauteilen einen ausreichenden Randabstand besitzen, dieser Abstand beträgt in der Regel mind. 10 mm.

◆ Gemäß Merkblatt TKB-8 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ Stand Juni 2004 Absatz 5.4.2 – Holzdielen/- sowie gemäß Kommentar und Erläuterungen VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten Stand 2010 Seite 155 ist eine fachgerechte, dauerhafte Hinterlüftung der Dielung zu gewährleisten (siehe Kasten Seite 62).

◆ Knarrgeräusche der Dielen werden durch das Nachschrauben in der Regel beseitigt. Die vertragsrechtliche Situation zur Problematik „Beseitigen von Knarrgeräuschen in einem Dielenboden“ wird in den Erläuterungen zur VOB Bodenbelagsarbeiten so beschrieben:

„Wenn der Auftraggeber zum Beispiel das Knarren an den Holzfußböden beseitigt hat bzw. zum Zeitpunkt der Verlegung keine Knarrgeräusche aufgetreten sind, so ist der Auftragnehner nicht verantwortlich dafür, wenn sich im Nachhinein dieses Knarren des Unterbodens bemerkbar macht. Für den Auftragnehmer gilt der Zustand des Untergrundes zum Zeitpunkt seiner Arbeitsmaßnahme. Für Vorleistungen, die sich später als verdeckte Mängel bemerkbar machen, ist der Auftragnehmer nicht verantwortlich.“

Auf den Dielenboden wird in der Regel folgende Vorgehensweise ausgeführt:

Untergrundvorbehandlung

◆ Kaputte, morsche und faule Dielenbretter/-bohlen entfernen und durch neue Dielung ersetzen.

◆ Die Dielung ist nachzuschrauben.

◆ Die Dielung ist intensiv abzuschleifen, um so alle Trennmittel sowie Verunreinigungen zu entfernen. Vor allem Bohnerwachs und Farbanstriche sind restlos zu entfernen!

◆ Anschließend sind die Dielen mit einem Industriesauger abzusaugen.

◆ In jedem Raum ist ein Randdämmstreifen von mind. 10 mm Dicke umlaufend an allen aufgehenden Bauteilen zu montieren.

◆ Auftragen einer geeigneten Grundierung. Diese Grundierung kann beispielsweise ein Multi-Vorstrich oder eine zementäre Füllgrundierung sein. Besonders bewährt haben sich geeignete Reaktionsharzgrundierungen.

Zahlreiche Verlegewerkstoffhersteller empfehlen zusätzlich den Einbau eines Armierungsgewebes.

◆ Spachtelung mit einer geeigneten Spachtelmasse, mindestens 3 mm dick, maximal

10 mm dick.

◆ Entfernen der Randdämmstreifen nach dem Aushärten der Spachtelmasse.

◆ In die umlaufenden Randstreifen (in dem sich keine Spachtelmasse befindet) sind in einem Abstand von ca. 6 – 10 cm Löcher mit einem Durchmesser von ca. 6 – 8 mm durch die Dielen zu bohren.

◆ Kleben des Bodenbelages mit einem geeigneten Klebstoff.

◆ Montage von hinterlüfteten Sockelleisten.

Häufig wird auch die Verlegung neuer Bodenbeläge auf alten Stabparkettböden praktiziert. Die alten Stabparkettböden wurden in der Regel mit PAK-belasteten Klebern auf mineralischen Untergründen verklebt. Die PAK-belasteten Kleber lassen sich nach zwei Varianten nach dem intensiven Abschleifen und Absaugen der Parkettböden „absperren“:

◆ Auftragen einer geeigneten Reaktionsharzgrundierung auf den so vorbereiteten Stabparkettboden.

◆ Spachtelung mit einer geeigneten mineralischen Spachtelmasse in der Regel 3 mm dick.

◆ Kleben/Verlegen des neuen Bodenbelages oder geeigneten Parkettbodens

oder

◆ Spachteln des so vorbereiteten Stabparkettbodens mit einer Polyurethanspachtel-masse. Nach dem vollständigen Erhärten ist die Polyurethanspachtelmasse bis zum sogenannten Weißbruch anzuschleifen und anschließend mit einem Industriesauger abzusaugen.

Kleben/Verlegen des neuen Bodenbelages

Bei der Polyurethanspachtelmasse handelt es sich um einen absolut nichtsaugenden Untergrund. Deshalb sind die Ablüftezeiten der Dispersionsklebstoffe unbedingt zu beachten, da auf nichtsaugenden Untergründen nur Haftklebungen durchgeführt werden können.

Neue, geeignete Parkettböden können auf die Polyurethanspachtelmasse mit einem Polyurethan-Parkettkleber oder Elast-Parkettkleber geklebt werden. Alle Randfugen sind mit geeigneten Silikon- bzw. Acryl-Produkten abzudichten, um das Entweichen von Ausdünstungen aus dem PAK-belasteten Kleber über die Randfugen zu verhindern.

Parkett auf Parkett

Diese Möglichkeit der Parkettverlegung ist die außergewöhnlichste, wird aber auch hin und wieder gefordert und praktiziert. Als Beispiel hierfür soll die Klebung von Massivdielen auf einen fest verklebten, alten Stabparkettboden genannt werden:

◆ Lose Parkettstäbe fest nachverkleben.

◆ Intensives Abschleifen mit der Parkettschleifmaschine.

◆ Absaugen mit einem Industriesauger.

◆ Kleben der Massivdielen mit einem geeigneten Elast-Parkettkleber.

Erdberührte Fußbodenkonstruktionen

Bei der Verlegung eines neuen Bodenbelages oder eines neuen Parkettbodens auf eine erdberührte Fußbodenkonstruktion, deren oberer Abschluss aus einem Holzfußboden besteht, sollte mit äußerster Vorsicht angegangen werden. Der Aufbau der Fußbodenkonstruktion sollte bekannt sein. Außerdem ist es wichtig zu wissen, ob die Abdichtungen gegen Feuchtigkeit aus dem angrenzenden Erdreich vorhanden und noch funktionsfähig sind. Bei älteren, erdberührten Fußbodenkonstruktionen ist das nahezu unmöglich. Deshalb ist die Verlegung von Oberbelägen auf diesem Untergrund so risikobehaftet. Der Wasserdampftransport aus dem angrenzenden Erdreich wirkt sich bei defekter oder nicht vorhandener Abdichtung nicht nachteilig aus, wenn der Fußbodenaufbau keine feuchtigkeitsempfindlichen Baustoffe aufweist, noch oben diffusionsoffen ist und die Fußbodenoberfläche belüftet wird.

Holzböden sind feuchtigkeitsempfindliche Baustoffe. Wenn eine intensive Feuchtebelastung des Holzfußbodens vorliegt, kann man das gut an den Quell- und Fäulniserscheinungen erkennen. Parkett hat in einer Dicke von 10 bis 22 mm einen Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) von kleiner 6,0. Man könnte deshalb Parkett als „relativ dampfdiffusionsoffen“ einstufen. Hinzu kommt, dass durch die Parkettfugen der Wasserdampfstrom häufig durch das Parkett gelangt, ohne Schäden am Parkett zu verursachen. Hier wird also eine Feuchtesperre in der erdberührten Fußbodenkonstruktion vorgetäuscht, die in Wirklichkeit nicht mehr da ist. Legt der Verarbeiter auf einen solchen Untergrund Kautschukbeläge mit einem Sd-Wert von 80 bis 200, wird es nach geraumer Zeit zu Blasen und Beulen im Kautschukbelag kommen. Zu den Prüf- und Hinweispflichten der Bodenleger bei erdberührten Fußbodenkonstruktionen wird im Kommentar und Erläuterungen VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten Stand 2010 auf Seite 113 Folgendes ausgeführt:

„Der Auftragnehmer für die Bodenbelagsarbeiten ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob die Wände und andere Bauteile genügend trocken sind und ob der Unterboden durch Feuchtegefahr von außen oder durch Restfeuchte aus den Betondecken durch Dampfdruckgefälle in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Es obliegt ihm lediglich die Feuchteprüfung des Untergrundes, der zur Aufnahme des Bodenbelages dient.

Allerdings muss der Auftragnehmer im Falle vorhandener, erdreichberührte Fußbodenkonstruktionen (nicht unterkellerte Räume) den Auftraggeber befragen, ob und inwieweit ordnungsgemäße bzw. normgerechte Abdichtungsmaßnahmen geplant oder ausgeführt wurden. Das Ergebnis der Befragung sollte schriftlich bestätigt werden. Darüber hinaus ist der Auftragnehmer für Bodenbelagsarbeiten in solchen Fällen von anderen Prüf- und Sorgfaltspflichten freigestellt, also zu keinen weiteren Maßnahmen verpflichtet.“ In diesem Fall müsste der Bodenleger nur die Holzfeuchte des Holzfußbodens auf der erdberührten Fußbodenkonstruktion messen. Ob das ausreichend ist, kann bezweifelt werden. Der Parkett- und Bodenleger sollte bei der Verlegung eines neuen Bodenbelages oder Parkettbodens auf einen Holzboden bei einer erdberührten Fußbodenkonstruktion in jedem Fall schriftlich Bedenken anmelden.

Sonderfall Heizestrich

Die Empfehlungen für schadensfreie Holzfußböden auf Heizestrichen sind sehr umfangreich und sollten von jedem Verarbeiter unbedingt beachtet werden. Holzfußböden auf Heizestrichen dürfen nicht mit großen und dichten Teppichen abgedeckt werden, ansonsten kommt es unter den Teppichen zum Wärmestau und zu hohen Temperaturen im Holzfußboden. Die Folgen sind extrem starke Trocknung und damit verbunden die Schwindung des Holzes. Das führt in der Regel zu einer extremen Fugenbildung und Schüsselung im Holzfußboden. Werden Holzfußböden auf Heizestrich mit Oberbelägen belegt, wie vorn beschrieben, wird es in den meisten Fällen zur erhöhten Fugenbildung und Schüsselung kommen, die sich im Oberbelag abzeichnen.

Im Extremfall kommt es aufgrund der großen Wärmespannungen zu Ablösungen des Holzfußbodens vom Untergrund. Außerdem wird bei dieser Art der Verlegung der Wärmedurchlasswiderstand unzulässig erhöht. Deshalb wird an dieser Stelle empfohlen, keine Oberbeläge auf Holzfußböden auf Heizestrichen zu verlegen.

Fazit

Die Planung und Verlegung von Oberbelägen auf Holzuntergründe ist nicht unproblematisch. Unter Beachtung der genannten Grundsätze und Hinweise können Reklamationen in der Regel ausgeschlossen werden, vorausgesetzt, es wird mit hoher Sorgfalt geplant und auf der Baustelle gearbeitet.

Wolfram Steinhäuser