Ein Anforderungs- und Bewertungsschema für die Beurteilung von Design- und Sichtspachtelungen stellte Dr. Jörg Sieksmeier, Leiter Forschung und Entwicklung bei Ardex, auf der diesjährigen TKB-Tagung in Köln vor.

Die Begriffe Emotion, Kunst, Technik und Handwerk beschreiben das Spannungsfeld, in dem sich Verarbeiter von Designspachtelungen bewegen. Das, was ansonsten in die Waagschale geworfen wird, wie VOB, Normierung, DIN-Vorschriften oder irgendwelche technische Daten, gerät bei dieser trendigen Bodenbelagvariante absolut in den Hintergrund.

Eine Designspachtelung soll einfach nur schön sein, sagt Sieksmeier. Die Wahrnehmung, was schön ist, gilt allerdings nicht absolut, sondern ist immer von den Umständen abhängig. Der Auftraggeber entwickelt dabei seine ganz eigene Idealvorstellung von dem späteren Ergebnis. Das soll zwar in dem erwarteten Preis-Leistungs-Verhältnis stehen, trifft aber letztendlich auf eine nichtrationale, sondern emotional ausgerichtete Bewertung. Generell ist zwischen Design- bzw. Sichtspachtelung zu unterscheiden, erläutert Sieksmeier.

Optik versus Funktion

Die Designspachtelung ist ein absolutes Unikat, das sich an der Erwartungshaltung und dem Anspruch des Kunden orientiert. Das Ergebnis der Designspachtelung betrachtet der Auftraggeber quasi als ein originales Kunstwerk, das ihm darüber hinaus zu repräsentativen Zwecken dient.

Um den Kunden zufriedenzustellen, wird somit eine hohe Beratungskompetenz verlangt, ohne die keine Designspachtelung gelingt. Ebenfalls Voraussetzung: Ein sehr hohes Niveau der handwerklichen Ausführung. Selbst Erscheinungsbilder wie Craquelé bzw. feine Risse können vom Auftraggeber als Besonderheiten dieser Bodengattung gewünscht und eingeplant sein.

Demgegenüber stellen die Sichtspachtelungen eher eine Alternative zu einem industriell gefertigten Bodenbelag wie Parkett, PVC, Teppich, Fliesen oder Naturstein dar. Zwar haben sie auch eine funktionale und optische Komponente, die funktionale steht jedoch im Vordergrund, weil es in erster Linie auf Kriterien wie Belastung, Reinigung oder Pflege ankommt. Eine Sichtspachtelung soll wirtschaftlich in der Anschaffung und im Unterhalt sein. Dass sie darüber hinaus optisch ansprechend sein soll, versteht sich von selbst. Selbstverständlich müssen Design- bzw. Sichtspachtelungen den gegebenen technischen Anforderungen entsprechen. Hier gelten klare Regeln, an die sich der Ausführende im Rahmen der Herstellung seines Gewerks zu halten hat.

Spielräume sind nicht erlaubt. Das gilt allerdings nicht uneingeschränkt für die optische Bewertung, denn dort besteht die Schwierigkeit, Abweichungen zu quantifizieren. Das funktioniert nur mit Kenntnis des Sollzustandes, d.h. der Ausschreibung oder einer Mustervorlage, oder der quantifizierbaren Eigenschaften wie Porigkeit, Farbabweichung etc., wenn sie in quantifizierbaren Größen vorliegen.

Von farbmetrischen Messungen oder Farbkarten ist jedoch abzuraten, da dies häufig zu einer „geplanten“ Mängelrüge führen würde, so Sieksmeier. Geeigneter wäre eine Beschreibung, wie z. B. „geringe Fleckbildung“ oder „ohne Anrührknoten“. Um optische Einordnungen vornehmen zu können, ist ein hoher Sachverstand vonnöten. Es gehe darum, gegenüber dem Kunden „Machbares von Wunschvorstellung“ zu differenzieren.

Um einen Bewertungsschlüssel für die Bewertung von Design- und Sichtspachtelungen zu generieren, schlägt Sieksmeier eine Einteilung in vier Nutzungsklassen vor, die der Bedeutung und Funktion in den unterschiedlichen Räumlichkeiten, in denen sie verarbeitet werden, Rechnung tragen.

Innerhalb dieser Nutzungsklassen sollen dann dem Anspruch adäquate Anforderungen an die Qualität der Arbeit gestellt werden. Während zum Beispiel in der Klasse DS1, die für Werkstätten mit geringer mechanischer Belastung gilt, eine mäßige Rissbildung erlaubt ist, sind in der Klasse DS3 für den Wohnbereich mit erhöhtem optischem Anspruch nur Haarrisse zugelassen. Die Klasse DS2 für Wohnbereiche mit geringerem optischem Anspruch kommt mit Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 Zeile 3 aus, die Klasse DS4 für Repräsentationsflächen mit höchstem optischem Anspruch verlangt hingegen die Zeile 4. Sieksmeier empfiehlt im nächsten Schritt die Definition folgender Anforderungskriterien an die Ausführungsqualität in den jeweiligen Nutzungsklassen:

DS1:

- Regeln der Technik müssen eingehalten sein

- Ebenheit entsprechend DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 2

- Festigkeiten der Spachtelmasse entsprechend EN 13813

- Verarbeitung nach Herstellerangaben

- mäßige Rissbildung erlaubt

- Rissbreiten entsprechend Betonnormen

- mäßige Farbabweichungen erlaubt

- geringe Kellenschläge dürfen sichtbar sein

- mäßige Porenbildung erlaubt

DS2:

- Wie DS1, aber zusätzlich:

- Ebenheit entsprechend DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3

- geringe Rissbildung

- Rissbreiten

- geringe Farbabweichungen erlaubt

- Verarbeitung mittels Rakel zur Sicherung einer Mindestschichtstärke

- Vermeidung von Kellenschlägen, erhöhte Ebenheit

- geringe Porenbildung erlaubt

- reinigungsfähige Oberflächen(ausrüstung)

DS3:

Wie DS2, aber zusätzlich:

- Ebenheit entsprechend DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4

- nahezu keine Rissbildung

- Haarrisse im Bereich von Einsprüngen

- geringste Farbabweichungen erlaubt

- Verarbeitung mittels Rakel und Stachelwalze zur Sicherung einer Mindestschichtstärke, Vermeidung von Kellenschlägen, erhöhte Ebenheit

- geringste Porenbildung erlaubt

- reinigungsfähige, schmutzabweisende Oberflächen(ausrüstung)

DS4:

- Wie DS3, aber zusätzlich:

- höhere Ebenheit als in DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 ist zu vereinbaren

- nahezu keine Rissbildung

- Haarrisse im Bereich von Einsprüngen

- geringste Farbabweichung erlaubt

- Verarbeitung mittels Rakel und Stachelwalze zur Sicherung einer Mindestschichtdicke, Vermeidung von Kellenschlägen, erhöhte Ebenheit geringstePorenbildung erlaubt

- reinigungsfähige, schmutzabweisende und schützende Oberflächen(ausrüstung)

- hohe mechanische Belastungsfähigkeit (Abriebklasse 12 oder höher nach Böhme)

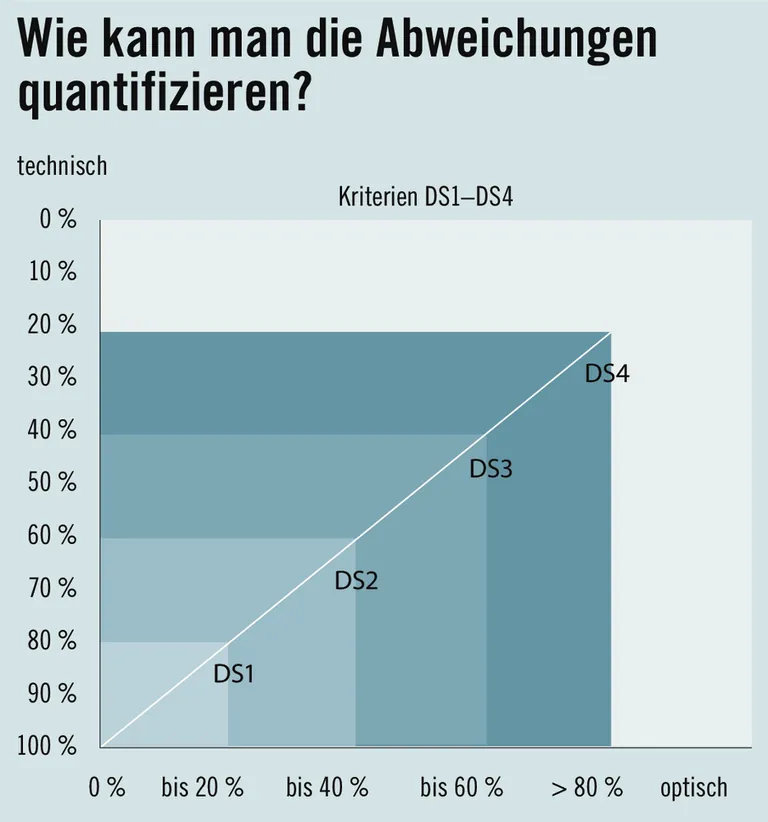

Um nach Festlegung der einzuhaltenden Kriterien in den Nutzungsklassen zu einer möglichst objektiven Bewertung der Qualitätsmerkmale zu gelangen, ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass die einzelnen Anwendungsbereiche unterschiedliche Anforderungen in optischer und funktioneller Sicht stellen. Die Schemata nach Oswald und Aurnhammer können daher bei Design- und Sichtspachteln nur bedingt angewendet werden, da bei diesen die Bedeutung der Optik die der Gebrauchsfähigkeit z. T. deutlich überschreitet. Deshalb ist eine Unterscheidung der Nutzungsklassen angebracht.

1. Bei den Gruppen DS1 bis DS2 steht die Funktionalität im Vordergrund.

2. Bei den Gruppen DS3 bis DS4 ist der optische Eindruck vorrangig.

Diese Zuordnung von technischer und optischer Bedeutung hat Sieksmeier in einer Grafik zusammengefasst. Während bei einer Designspachtelung nach der Anforderungsklasse DS4 der technische Nutzen mit etwa 20–40 % bewertet werde und der optische mit 60–80 %, läge der optische in der Nutzungsklasse DS1 bei lediglich 0–20 %, der technische hingegen wäre bei 80–100 % anzusetzen.