Wenn ein Hersteller sein Parkett als fußbodenheizungstauglich ausweist, muss es nicht nur den allgemein üblichen Anforderungen genügen. Ein Klassifizierungssystem soll die Spreu vom Weizen trennen.

Drei nahezu parallel laufende Forschungsprojekte widmen sich aktuell mit unterschiedlichem Fokus vornehmlich der qualitativen Einordnung von Parkettfußböden im praktischen Gebrauch. Ein EU-weites CORNET-Vorhaben soll Methoden zur Beurteilung von mehrschichtigen Parkettböden in Bezug auf Oberflächenqualität, Klimabeständigkeit und Verklebungsqualität entwickeln. Daneben kümmert sich ein AIF-Projekt des WKI ( Wilhelm Klauditzinstitut, Braunschweig) um die Verleimungsqualität von Mehrschichtparkett unter Berücksichtigung möglicher Renovierungszyklen und ein drittes erarbeitet unter Mitarbeit der Bundesfachgruppe Sachverständigenwesen im ZVPF ein Klassifizierungssystem, das die Fußbodenheizungseignung von Parkett nach bestimmten Kriterien einstuft. Letzteres wird von Prof. Dr. Andreas Rapp (Leibniz Universität Hannover) geleitet, der die Ziele und Hintergründe des Forschungsvorhabens auf dem diesjährigen Sachverständigenseminar in Feuchtwangen vorstellte (siehe Kasten).

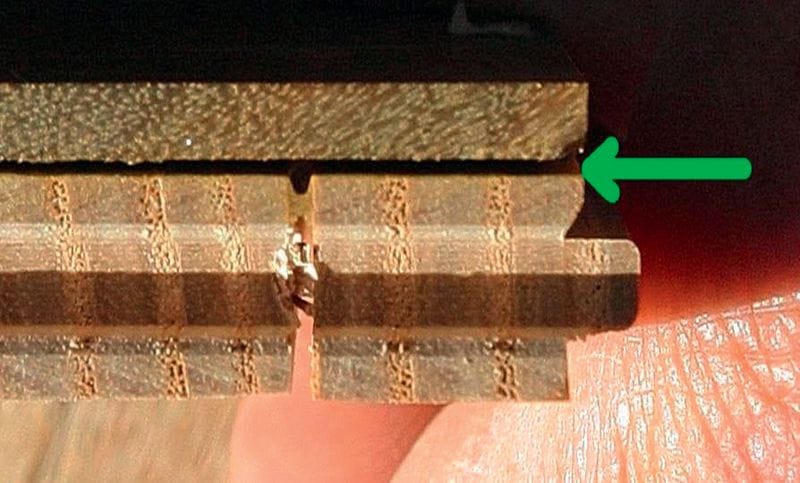

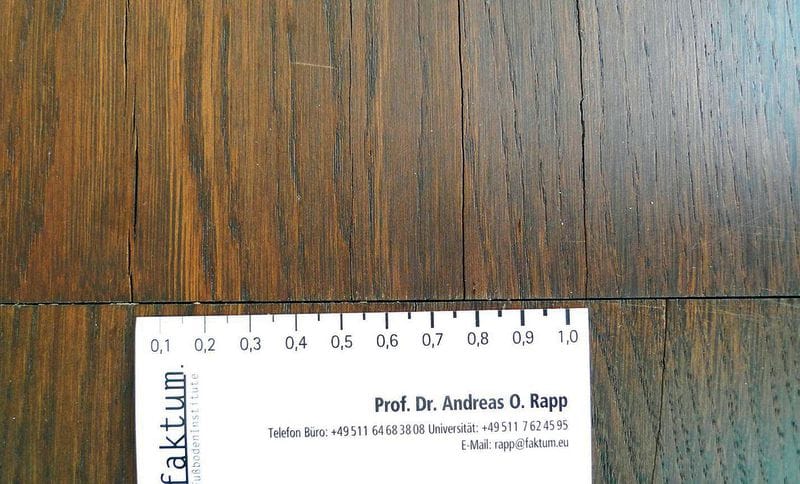

Ausgangspunkt des Klassifizierungsprojekts sind immer wiederkehrende Beanstandungen im Umgang mit Parkett auf fußbodenbeheizten Konstruktionen. Fugen, Querkrümmungen, Schichtablösungen und Risse, die ihrerseits wiederum in Horizontal- und Vertikalrisse zu unterscheiden sind, gehören zu den Erscheinungsbildern bzw. Schäden, zu denen es bei der Verwendung bei Parkett auf Fußbodenheizung kommen kann. Das alles vor dem Hintergrund, dass die Einflussparameter auf Parkett in modernen Häusern zunehmend hohe Anforderungen an die Produktqualität stellen.

Aktuelle Energieeinsparverordnungen mit der Förderung kontrollierter Wohnraumbelüftungen mit Wärmerückgewinnung ohne Feuchtezufuhr und entsprechend dichte Bauweisen sind die Hauptverursacher niedriger Raumluftfeuchten, welche dem Parkett zusätzlichen Materialstress abverlangen. Das ist immer vor dem Hintergrund zu beurteilen und einzuschätzen, ob die Funktion und Gebrauchserwartung, die bei Parkett bei etwa 40 Jahren angesiedelt ist, unter diesen Prämissen erhalten werden kann (siehe hierzu die Abbildungen 1–5).

Dabei sind die Anforderungen, die die unterschiedlichen mit dem Problem befassten Kreise an Fußbodenheizungssysteme stellen, durchaus verschieden. Fußbodensystemhersteller gehen davon aus, dass in nach aktuellen Gesichtspunkten gedämmten Häusern Oberflächentemperaturen von kalkulierten 26° C völlig ausreichen, um die ausnehmend gut gedämmten Wohnungen ausreichend mit Wärme zu versorgen. Die Hersteller von Parkett beschränken die maximalen Oberflächentemperaturen mit unterschiedlichen Vorgaben von häufig 25–27 °C, kennzeichnen jedoch ihre Produkte als generell fußbodenheizungsgeeignet, um bei Überschreitung der Werte ihre Haftung auszuschließen. Dabei sind ihre Angaben oftmals sehr widersprüchlich und halten keiner holztechnischen und bauphysikalischen Überprüfung stand.

Schimmelbildung als Folge

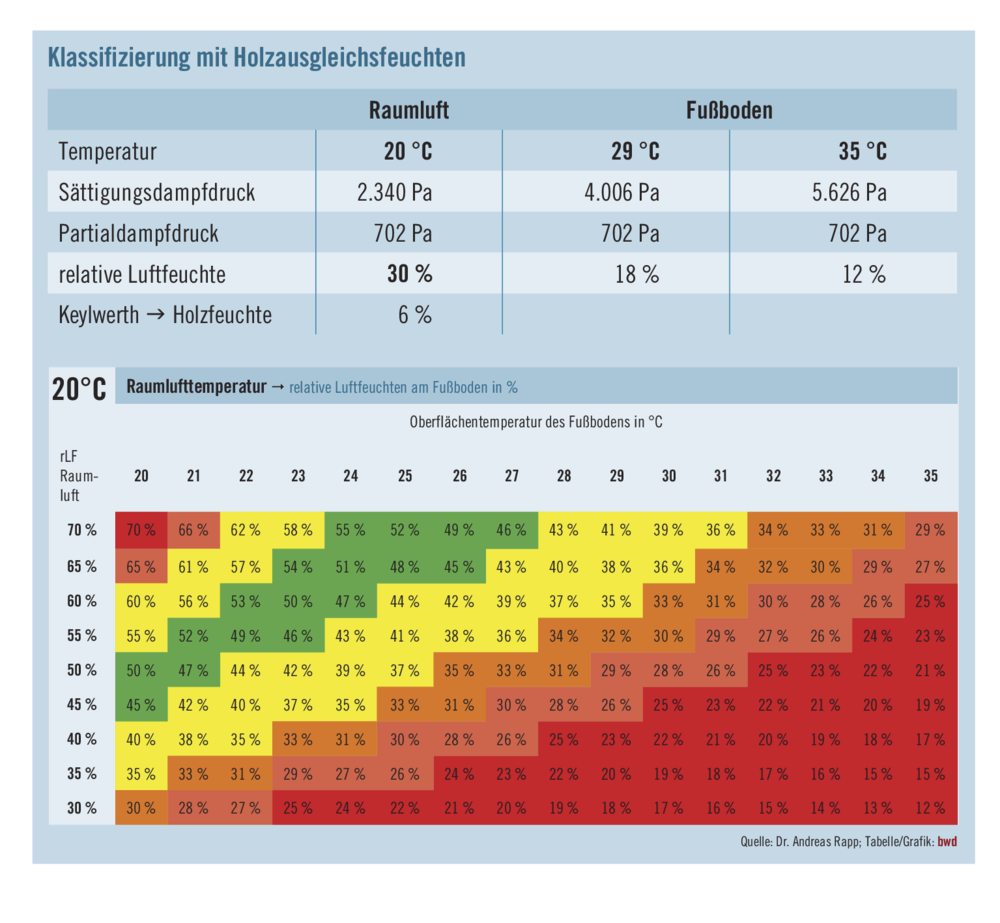

Das geht so weit, dass man bei Ausnutzung der vorgegebenen klimatischen Bandbreiten sogar mit Schimmelbildungen in Raumecken rechnen kann. Verstöße gegen Herstellervorschriften sind für den Anwender und auch den Nutzer in manchen Fällen somit unvermeidbar, mit der Folge, dass beabsichtigte Haftungsausschlüsse der Produzenten vor Gericht nicht immer greifen. Weiterhin ist unumstritten, dass in der Praxis stellenweise Fußbodentemperaturen von über 29 °C vorherrschen, die in Flurbereichen bzw. in Verteilernähe bzw. in Randbereichen an sehr kalten Wintertagen sogar bis 35 °C erreichen können. Genau dieser Zustand ist in der DIN EN 1264- Raumintegrierte Flächenheiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung- niedergeschrieben.

Eine weitere wichtige Rolle in dem beschriebenen Spannungsfeld spielt das Verhalten des Nutzers. Er entscheidet sich heute oft zugunsten sehr breiter Parkettelemente für seine zumeist ausgesprochen großen Wohnräume, in denen trotz repräsentativer Kochinseln kaum ein Feuchteeintrag durch gebrauchsübliche Maßnahmen wie z. B. in Schlafräumen oder Küchen geschieht.

Er geht weiterhin davon aus, dass jedes als fußbodenheizungsgeeignet ausgelobte Parkett auch unter seinen individuellen Nutzungsbedingungen funktioniert. Ohne im Beratungsgespräch beim Kauf des Parketts ausreichend über Bodentemperaturen und relative Luftfeuchten vorinformiert zu sein, stellt er auch bei Außentemperaturen von unter 10 °C seine persönliche Komforttemperatur zugunsten des eigenen Wohlbefindens ein. Das Ganze möchte er natürlich trotz aufgelegter Teppiche und Schränke genießen, die die Heizflächen mit entsprechenden Mehrbelastungen fürs Parkett bisweilen erheblich einschränken. Nebenbei bemerkt: Die Behaglichkeitstemperatur älterer Menschen, die im Zuge der demographischen Entwicklung immer mehr werden, liegt über 23°C.

Parkettleger ist Nummer 4

Der vierte Partner, der neben dem Planer, Hersteller und Nutzer in die Problematik der Fußbodenheizung und des Parketts direkt eingreifen kann, ist der Parkettleger. Er hat eine umfassende Beratungs- und Hinweispflicht und schuldet seinem Auftragnehmer laut BGB in allererster Linie einen funktionierenden Boden. Das ist bisweilen ein echter Spagat. Um den durch die beschriebenen Verhältnisse vorhandenen Zwiespalt hinsichtlich der Frage der Produkteignung für die praktische Anwendung aufzulösen, ist aus sachverständiger Sicht eine Klassifizierung des Parketts für diesen Einsatzzweck vonnöten. Dieses Klassifizierungssystem muss praktikabel und verständlich sein, und zwar für die Parketthersteller, die Planer und Beratungspflichtigen (Handel und Verkauf), für den Nutzer und letztendlich für Sachverständige und Gerichte.

Voraussetzung ist, dass das System realen Verhältnissen Rechnung tragen muss, d.h., die zeitweisen Maxima, die auch in der DIN EN 1264 formuliert sind, sind zu berücksichtigen und als Grundlage der Einstufung anzusehen. Darüber hinaus muss man davon ausgehen, dass temporär raumklimatische Bedingungen von 30 rel. LF heute als normal gelten können.

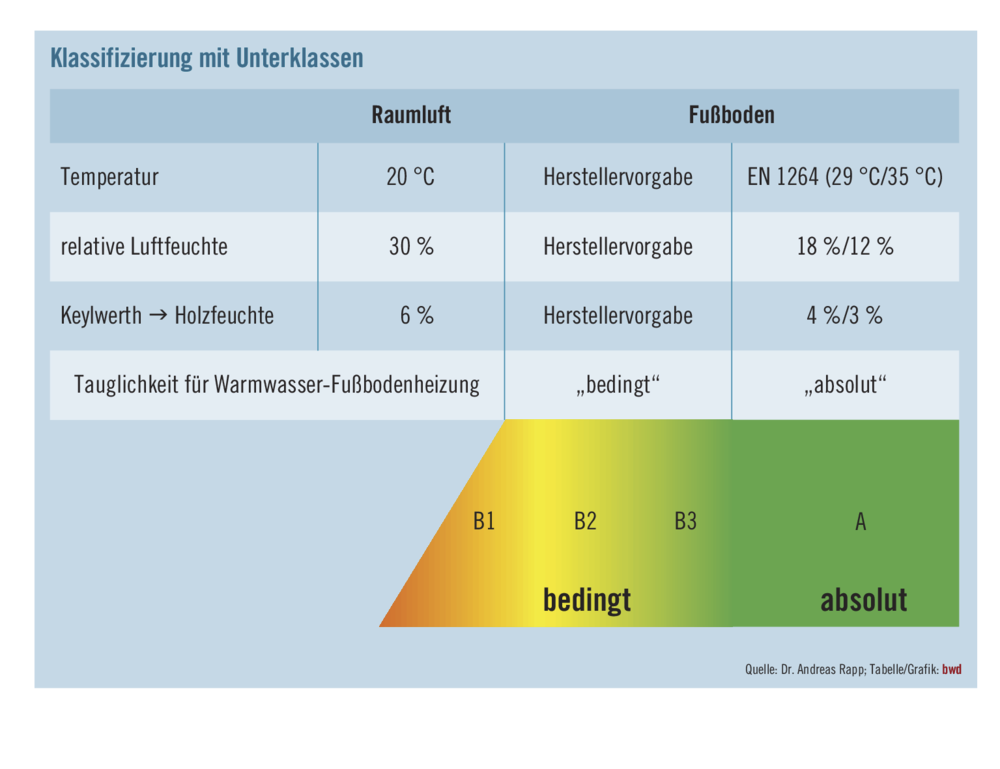

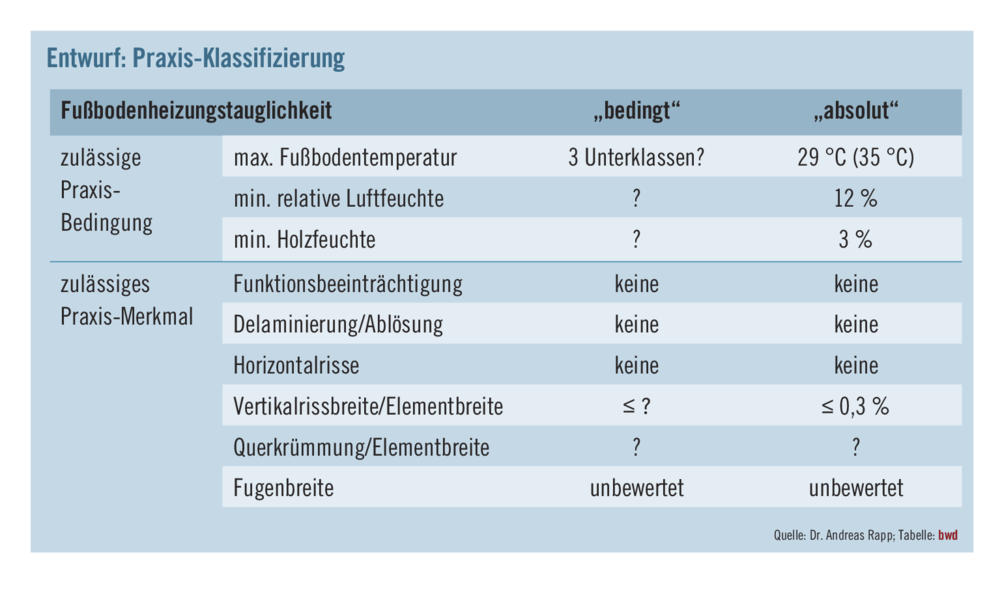

Aus diesen normgegebenen Daten ergeben sich unter Berücksichtigung der bestehenden bauphysikalischen Abhängigkeiten von Temperatur, relativen Luftfeuchten und Holzfeuchten in der Raumluft und am Boden langfristig Holzfeuchten von 6 Prozent im unbeheizten Zustand, von 4 Prozent Holzfeuchte bei Oberflächentemperaturen am Boden von 29 °C und eine resultierende Holzfeuchte von lediglich 3 Prozent, wenn man die äußersten Randbedingungen von 35 °C ansetzt. In der Konsequenz bedeutet dies auch, dass bei einer 40-jährigen Gebrauchsdauer von Holzfußboden in 40 Perioden das Parkett diesen Randbedingungen standhalten muss (siehe Abb. Klassifizierung mit Holzausgleichsfeuchten). Parkett, das bei diesen Belastungen, die, nochmals betont, durch die maximalen Planungsgrenzen der DIN 1264 vorgegeben sind, schadensfrei bleibt, soll in die Klasse A (= absolut) eingestuft werden. Schadensfrei bleiben bedeutet dabei, dass bei den extremen Randbedingungen keine Funktionsbeeinträchtigung, keine Delaminierung bzw. Ablösung innerhalb der Schichten und ebenfalls keine Horizontalrisse entstehen, während materialbedingte und breitenabhängige Vertikalrisse, Querkrümmungen und Fugen zuzulassen sind.

Eindeutig muss immer unterschieden werden zwischen Versagen der Konstruktion und bloßer Verformung. Weiterhin sollen Unterklassen gebildet werden, die das Parkett als bedingt (B=bedingt) geeignet einstufen. Dafür sollen die Vorgaben der Hersteller hinsichtlich der maximalen Oberflächentemperaturen maßgeblich sein, um in die Klasse B1, B2 und B3 aufgenommen zu werden, für deren Zuordnung wiederum einfache und verständliche Definitionen gefunden werden müssen. Auch in den B-Klassen dürfen unter den jeweiligen Bedingungen keine Delaminierungen und keine Horizontalrisse auftreten (vgl. hierzu die Entwürfe zur Klassifizierung).

Im Anschluss an Rapps Vortrag führte der ZVPF unter Leitung des Vorsitzenden des Sachverständigenwesens, Manfred Weber, ein Expertenvotum durch. Die etwa einhundert stimmberechtigten öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen begrüßten und bestätigten das erarbeitete Klassifizierungssystem für die Praxis mit überwältigender Mehrheit. Mit diesem Mandat und der Forderung der Experten an Forschung, Normung und Industrie nach der Umsetzung dieser Klassifizierung fand am 21.09.2015 ein Treffen der Vertreter des ZVPF, VDP und von Parkettherstellern in Troisdorf statt. Hier ging es um die Ausgestaltung der Prüfmodalitäten und Definition der B-Klassengrenzen, also um die entscheidende Prüf-Klassifizierung zur Praxis-Klassifizierung, die auf dem Deutschen Sachverständigentag festgestellt und von den versammelten Experten bestätigt worden war.