Verbundestriche kommen in der Regel immer dann zum Einsatz, wenn der Boden hohe mechanische Belastungen aushalten muss. Sie werden direkt mit dem Untergrund verbunden. Bietet dieser jedoch nicht genügend Haftung, kann dies zu Rissen führen.

Verbundestriche kommen immer dann zum Einsatz, wenn vom Planer oder Bauherrn für den Boden hohe mechanische Belastungen vorgesehen und die Anforderungen an die Wärmedämmung oder auch die Schallisolierung vergleichsweise gering sind. Im Wohnungsbau werden Verbundestriche zum Beispiel häufig in Kellern oder Garagen verlegt. Im gewerblichen Bereich findet man sie hingegen in stark belasteten Bereichen, in denen beispielsweise Fahrverkehr, etwa mit Transportgeräten, vorgesehen ist.

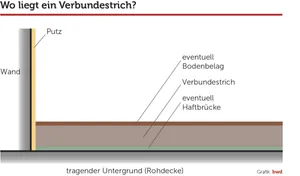

Anders als bei schwimmenden Estrichkonstruktionen mit ihren isolierenden Schutzlagen sind bei Verbundkonstruktionen die Estriche vollflächig und direkt mit dem Untergrund verbunden. Verbundestriche werden häufig ohne einen weiteren Belag oder eine weitere Schicht genutzt, dann spricht man von sogenannten Nutzestrichen. Sie können unter Berücksichtigung der Voraussetzungen und Gegebenheiten aber durchaus auch belegt werden. Wichtig zu wissen ist, dass Verbundestriche sehr eng und kraftschlüssig mit dem Untergrund verbunden sind, weshalb sie mit Druck- oder Zugspannungen sowie Rissen auf Verformungskräfte oder Belastungen reagieren können – wobei im Untergrund auftretende Risse sich auch im darüberliegenden Verbundestrich fortsetzen können.

Qualität der Untergrundoberfläche

Entscheidend für die Qualität einer Verbundestrichkonstruktion ist die Untergrundoberfläche. Ist die Oberfläche eines tragenden Untergrundes nicht derart beschaffen, dass sie dem Verbundestrich eine ausreichende Haftungsmöglichkeit bietet, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden, um einen ausreichenden Haftverbund herzustellen oder ihn zu verbessern. Das geschieht durch eine entsprechende professionelle Aufrauung der Oberfläche oder gegebenenfalls durch eine Haftbrücke – auch wenn eine Haftbrücke zwischen Rohdecke und Verbundestrich laut DIN 18560 „Estriche im Bauwesen“, Teil 3 nicht vorgesehen ist.

Sind größere Unebenheiten im Untergrund vorhanden, kann eine weitere Ausgleichsestrichschicht erforderlich werden. Das gilt auch, wenn Kabel- oder Rohrleitungen vorliegen. An die Qualität eines solchen Ausgleichsestrichs hinsichtlich der Kombination mit dem Verbundestrich gelten im Prinzip die gleichen Anforderungen wie an einen sonstigen Untergrund. Die DIN 18560 regelt unter anderem auch die Bezeichnung für Verbundestriche. Für solche ohne unmittelbare Nutzung ist diese wie folgt festgelegt: Zu Beginn steht das Kurzzeichen für die Estrichmörtelart, dann folgen die Druckfestigkeitsklasse sowie die Biegezugfestigkeitsklasse, das anschließende „V“ steht für Verbundestrich, abschließend steht noch die Nenndicke. Ein Beispiel: CT – C30 – F5 – V 25 steht für: Zementestrich, Druckfestigkeitsklasse C30, Biegezugfestigkeitsklasse F5, Verbundestrich, Nenndicke 25 Millimeter. Wird der Verbund unmittelbar genutzt, sind zusätzlich noch die Verschleißwiderstandsklasse, die Schlagfestigkeit (IR) und die Haftzugfestigkeitsklasse anzugeben.